發佈: 11 九月 2021

2021 年 3 月 第二版

跨儿心理小组 编写

前言:心理工作者,请看见跨儿

跨儿 ( Trans people / Transgender and gender nonconforming people ),即广义的跨性别者 与非性别常规者 ,是指性别认同和 / 或性别表达与其出生分配性别的社会常规不一致的人,是跨越、挑战和超越了传统男女定义的人。不同国家地区的调查显示,至少有 0.1%~1% 的人 自我认同为跨儿。 2020 年中国一项研究发现,在一万多名大学生中,将近 0.3% 是跨性别。 UNDP 研究。美国研究

在媒体中,跨儿常常被描述为“性变态、变性、人妖、不男不女、伪娘、药娘、阉人”等。在《变态心理学》教课书中,跨儿则常常与“性心理疾病、性身份障碍、易性症、性别认同障碍、异装症、异装恋物癖”等精神疾病与心理障碍相联系。

那么,跨儿真的是“性变态”吗?跨性别真是精神疾病与心理障碍吗?

《 2017 中国跨性别群体生存现状调查报告》显示,国内跨儿普遍存在性别不安、抑郁、焦虑 等问题,还伴有较高的自残自杀 风险,心理健康状况不容乐观。但大多数跨儿在遇到心理问题时,没有进行过心理咨询。 有的跨儿认为心理咨询不能帮助解决实际的现实问题,比起咨询师更愿意找有跨性别经验的人,担心咨询师不能真正理解自己的感受,经济条件有限付不起咨询费。即使进行过心理咨询,也遇到很多障碍。 在进行过心理咨询的跨儿中,有人遭遇过咨询师不了解跨性别群体现实困境的情况,有的咨询师说自己能够治好跨性别,有的咨询师声称“跨性别是一种疾病”,还有的咨询师不知道跨性别这一概念、不了解跨性别成因、混淆性别认同与性取向、或者将跨性别当做抑郁症进行治疗。

那么,心理工作者应当如何为跨儿提供友善、有效的心理健康服务呢?

为提升跨儿对心理工作者的可见度,倡导心理工作者对跨性别形成科学的认识和友善的态度,加强心理工作者为跨儿开展心理健康工作的能力, 跨儿心理小组 编写了《跨儿心理工作手册》。

本手册参考联合国开发计划署、世界卫生组织、世界跨性别健康专业协会、美国心理学会、美国精神医学学会、中华医学会精神病学分会、北京大学社会学系、中华女子学院、北京同志中心等机构发布的国内外最新的诊断标准、工作指南、科研论文、调查研究报告、培训教材,并结合跨儿心理小组成立一年以来开展心理服务的工作经验,进行编写。

本手册由欢喜 统筹,欢喜 、小琳 、 70 编写。其中,手册第 1-5 篇由欢喜编写,第 6-9 篇由小琳编写,第 10-12 篇由 70 编写。本手册于 2019 年 3 月在跨儿心理微信公众号完成连载,现集结成册,公开发布。

对手册有任何意见或建议,欢迎联系我们。联系方式:微信 kuaerxinli-01 、邮箱 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 。

跨儿心理小组

2019 年 3 月 31 日 初稿

2021 年 3 月 31 日修订

目录

第 1 篇 | 谁是跨儿?

第 2 篇 | 什么是跨性别?

第 3 篇 | 什么是多元性别?

第 4 篇 | 跨性别是精神疾病与心理障碍吗?

第 5 篇 | 跨性别心理如何产生?

第 6 篇 | 跨儿遭遇着哪些心理健康问题?

第 7 篇 | 解决跨儿的心理健康问题需要哪些服务?

第 8 篇 | 跨儿心理健康的压力来源于哪里?

第 9 篇 | 社会压力如何影响跨儿心理健康?

第 10 篇 | 跨性别可以扭转治疗吗?

第 11 篇 | 面向跨儿的咨询需要什么样的胜任力?

第 12 篇 | 面向跨儿的咨询需要什么样的态度?

第 1 篇 | 谁是跨儿? 跨儿 ( Trans people / Transgender and gender nonconforming people ),即广义的跨性别者 与非性别常规者 ,是指性别认同和 / 或性别表达与其出生分配性别的社会常规不一致的人,是跨越、挑战和超越了传统男女定义的人。本手册中的这一定义,参考了美国心理学会的相关定义,并采用在中国大陆用语中含义最接近、包容性最广、污名化最少的“跨儿”一词。

跨儿包括性别酷儿 (非二元性别、第三性别)、跨性别女性 (“男跨女 /MtF ”)、跨性别男性 (“女跨男 /FtM ”)、跨性者 (“变性者 /TS ”)、跨装者 (“变装者 /CD ”)等群体。 本手册中的这一 分类方法, 参考了美国心理学会的相关 分类及中国大陆跨儿社群中的实际状况。一位跨儿可能会认同自己属于其中的一个或几个群体,也可以不会认同自己属于跨儿或其中的子群体,即使 ta 符合该群体的定义。 心理工作者应当尊重跨儿的自我认同,并采用跨儿认同的身份称呼 ta 。

在媒体中,跨儿常常被描述为“变性、人妖、不男不女、伪娘、药娘、阉人”等。在《变态心理学》教课书中,跨儿则常常与“性心理疾病、性身份障碍、异性病、性别认同障碍、异装症、异装恋物癖”等精神疾病与心理障碍相联系。因此,跨儿往往被视为“性变态”,在社会中被污名化。 心理工作者应当避免采用这些具有污名的词语称呼跨儿。

“指南 6. 心理工作者应当认识到,污名、偏见、歧视和暴力如何影响跨儿的健康和幸福。”

——美国心理学会《跨儿心理工作指南》

古今中外的跨儿

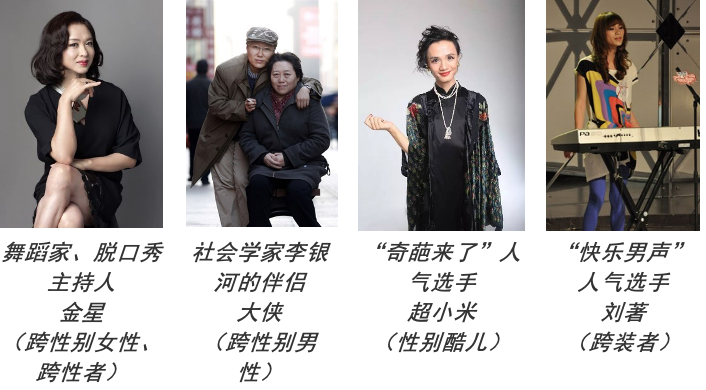

在中国现代社会中,有一些跨儿为人们所熟悉。例如舞蹈家和脱口秀主持人金星 (跨性别女性、跨性者)、社会学家李银河的伴侣大侠 (跨性别男性)、“奇葩来了”人气选手超小米 (性别酷儿)、“快乐男声”人气选手刘著 (跨装者)等等。

在中国的历史与文化中,也可以见到跨儿的身影。《史记》中记录有“魏襄王十三年,魏有女子化为丈夫”,《搜神記》也曾记载东汉建安年间的“人妖事件”,这些可能都是对跨性别的描述。《木兰辞》中的花木兰 ,以及《梁山伯与祝英台》中的祝英台 ,更是中国人熟悉的跨装者。

而在外国现代社会中,跨儿的可见度更高。比较知名的有:奥运冠军美国运动员凯特琳·詹娜 (跨性别女性、跨性者)、斯坦福大学医学院教授本·巴里斯 (跨性别男性、跨性者)、加拿大作家和语言表演家伊万·凯伊特 (性别酷儿)、欧洲歌唱大赛冠军肯奇塔·沃斯特 (跨装者)等等。

在外国历史与文化中,也有许多跨儿的存在。北美印第安部落的双灵人 ( Two-spirit )和南亚大陆的海吉拉 ( Hijra )被认为是男女之外的第三性别,是“神的使者”。印度尼西亚的布吉人 ( Bugis )更是将性别分为五种。

跨儿的自我认同与社群认同

不同国家地区的调查显示,在现代社会人口中,至少有 0.1%~1% 自我认同为跨儿。随着社会的发展,不同国家地区的跨儿开始形成了各自的跨儿社群,并在全球跨儿运动的影响下,逐渐形成了共同的社群认同。跨儿旗 、跨儿现身日 (每年 3 月 31 日)、跨儿纪念日 (每年 11 月 20 日)都是这些认同的元素。

跨儿已经成为现代社会中不可忽视的一个群体。 心理工作者应当对跨儿有更多的了解,以提升自己在工作中的多元文化胜任力。

跨儿旗

第 2 篇 | 什么是跨性别? 性别的维度与社会常规

跨儿是社会中的少数群体。要理解跨性别,可以先从理解性别开始。

对于社会中不是跨儿的那些大多数人,可以用“顺性别”来称呼。顺性别者 ( Cisgender people ),指性别认同和性别表达与其出生分配性别的社会常规一致的人。顺性别者包括顺性别女性 和顺性别男性 ,即通常所说的女性 和男性 。

性别符号:

左边红色金星符号象征女性

右边蓝色火星符号象征男性

从顺性别的定义可以看到,性别不是只有一个维度的,而是有多个不同的维度,例如以下三个性别维度 :

l 性别认同 ( Gender identity ):一个人对其作为男性或女性或某种替代性别的深刻而内在的感受。

l 性别表达 ( Gender expression ):通过外表、服装、配饰和行为来展现性别认同或角色的个人表达。

l 出生分配性别 / 被指派性别( Sex assigned at birth ):个体在出生时根据外生殖器的外观被分配的性别。

我们的社会存在一定的性别常规,例如以下四个性别常规 :

l 生理决定性别:个体出生时的外生殖器,决定了个体的性别。

l 心理生理相符:个体的性别心理应当与生理的性别相符。

l 性别只分男女:社会只承认男、女两种性别。

l 男女各有规范:男、女两种性别在外表、服装、配饰和行为等方面各有不同的规范。

顺性别者的性别认同和性别表达与其出生分配性别的社会常规是一致 的,往往不会因为性别与社会常规不符而遇到问题,或者觉得自己和别人不一样,也往往不会意识到这些性别常规的存在。

出生分配性别

性别认同

性别表达

顺性别男性

Cisgender man

男

男

男

顺性别女性

Cisgender women

女

女

女

理解跨性别

“指南 1. 心理工作者应当理解,性别是一种非二元结构,它允许一系列性别认同的存在,并且一个人的性别认同可能与其出生分配性别不一致。“

——美国心理学会《跨儿心理工作指南》

跨儿与顺性别者不同,由于性别认同和 / 或性别表达与其出生分配性别的社会常规不一致 ,往往会因此而遇到问题,从而意识到自己和别人不一样,发现自己具有跨性别的性别认同和 / 或性别表达。这种不一致,不是指跨儿有意要去打破常规,而是指跨儿的存在,客观上就与常规不符。

出生分配性别

性别认同

性别表达

跨性别男性

Trans man

女

男

跨性别女性

Trans women

男

女

性别酷儿

Gender queer

男或女

不完全只是男,也不完全只是女

跨装者

Cross dresser

男或女

男穿女装,女穿男装

有的跨儿在出生时根据外生殖器的外观被分配了一个性别,但 ta 深刻而内在地感受到,自己是另一个性别,这种性别认同对 ta 而言才是最真实的性别,出生分配性别是社会强行赋予的,并不符合自己的心理,不是真正的自己。跨儿这种自我认同的客观存在,表明了生理不能决定性别 ,心理与生理并不必然相符 。

有的跨儿深刻而内在地感受到,自己既不完全只是男性,也不完全只是女性,而是某种非男女二元的替代性别, ta 常常被称为性别酷儿。跨儿这种自我认同的客观存在,表明了性别不只分为男女 。

性别酷儿旗

跨儿符号

有的跨儿通过外表、服装、配饰和行为,来展现和表达与出生分配性别不一致的性别认同或角色。其中,有的跨儿认为自己是“男扮女装”或“女扮男装”的跨装者,有的跨儿则认为自己只是在穿着符合自己性别认同的衣服,不是跨装、变装或异装,但不管哪种情况,跨儿的这种性别表达都常常被视为不符合男女规范 。

有的跨儿认为自己跨越了、转变了性别,例如有的跨性别女性认同自己是“男跨女( Male to Female / MtF )”、有的跨性别男性认同自己是“女跨男( Female to Male / FtM )”。也有的跨儿认为自己从来都是自己认同的性别,没有跨越、转变性别,例如有的跨性别女性认同自己只是女性、有的跨性别男性认同自己只是男性。

我们建议心理工作者将跨性别这种自然的心理现象,理解为跨越了社会的性别常规,而不一定是从一种性别跨越、转变为另一种性别。心理工作者应当按照跨儿的自我认同去尊重和承认 ta 的性别,不宜按照 ta 出生分配性别的社会常规去看待、评价 ta 的性别。

跨儿的需求与经历

有的跨儿被称为跨性者 ( Transsexual people ),即通过医疗干预,改变或正在改变身体的跨儿。这种改变是为了更好地使身体与性别认同相符。这些医疗干预主要包括激素治疗 (性别肯定激素治疗,激素替代治疗)( Hormone therapy,gender-affirming hormone therapy, hormone replacement therapy / HRT )与性别肯定手术 (性重置手术 , 性别重置手术)( Gender-affirming surgery, sex reassignment surgery / SRS, genderreassignment surgery )。

此外,跨儿还常常使用以下三个词语,来表达跨性别的需求与经历:

l 出柜 ( Coming out ):个人肯定或展现其拥有一种被污名化身份的过程。跨儿出柜,可以包括透露与出生分配性别或当前性别表达不一致的性别认同或性别历史。

l 过渡 ( Transition ):一些跨儿在转变为与出生分配性别不同的另一种性别角色时所经历的过程,包括社会过渡(例如进行另一种性别表达、拥有另一种性别身份)、医学过渡(例如激素治疗、性别肯定手术)。

l 过关 ( Passing ):让个体的外表或性别角色和表达能够融入顺性别群体,而不被发现是跨儿;被视为顺性别者。

第 3 篇 | 什么是多元性别? 跨儿与多元性别

跨儿是与性别的社会常规不一致的人,这种不一致反映了性别的多元。

性别认同 ( Gender Identity )是多元的。有的跨儿与顺性别者一样,在将性别分为男女的二元性别 ( Gender binary )中,认同自己完全只是男性或完全只是女性。有的跨儿则在非二元性别 ( Gender nonbinary )中认同自己,例如:

l 双性性别 ( Androgyne ):既是男性也是女性

l 双性别 ( Bigender ): 有时是男性,有时是女性

l 泛性别 ( Pangender ):拥有多种性别

l 流性别 ( Genderfluid ):在不同性别中流动变化

l 无性别 ( Agender, Genderless ):不属于任何性别

l 中性性别 ( Genderneutral, Neutrois ):既不是男性也不是女性

l 第三性别 ( third gender ):属于男女之外的第三种性别

性别表达 ( Gender expression )是多元的。性别表达的社会常规在不同时代、不同文化中存在很大的差异 。如今被视为专属于女性的高跟鞋,最早由男性发明和穿着。而裤子曾经专属于男性,女性经过抗争也获得了穿裤子的权力。

穿着高跟鞋的法国国王路易十四( 1638-1715 )

性特征 ( Sex characteristics )是多元的。这些性特征包括人的第一性征 (外部生殖器官 、内部生殖器官 )、第二性征 以及影响性征的基因 、性染色体 和性相关激素 等。有的跨儿通过激素治疗、性别肯定手术等医疗干预,改变自己的第一与第二性特征,使其与自己的性别认同相符;有的跨儿只通过医疗干预部分改变第一或第二性特征;有的跨儿则接受自己的性特征,不需要任何医疗干预。还有的跨儿在出生时或接受医疗干预时被发现,其自然发育的性特征与其出生分配性别的典型性特征不相符,属于间性 ( Intersex )的状况。根据个体出生时外生殖器的外观对其分配性别为男或女的做法,可能会对间性人造成伤害,因此目前已有德国等多个国家修改法律,在出生分配性别中增加除男、女之外的第三种性别 。

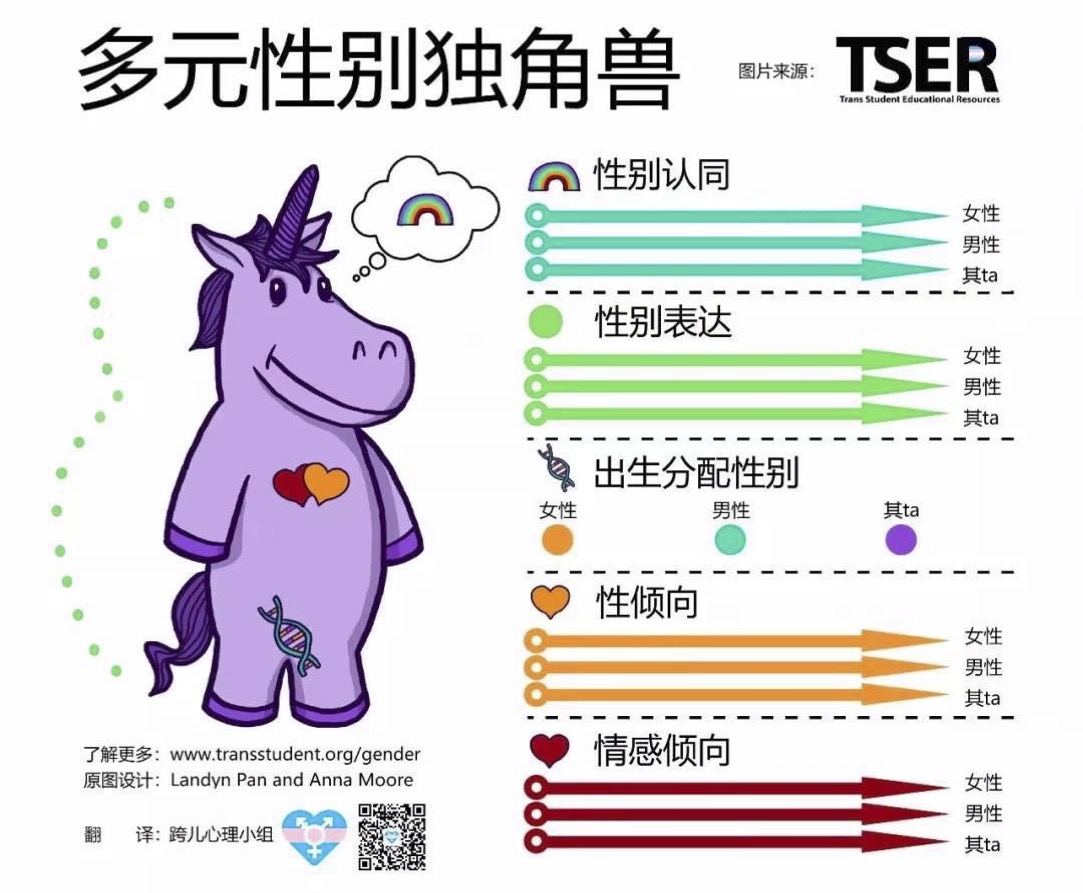

美国跨儿机构“跨儿学生教育资源( Trans Student Educational Resources )”制作了“多元性别独角兽 ( The Gender Unicorn )”图,用来展现性别的多元。该图将性别分为五个维度,前三个分别是性别认同、性别表达和出生分配性别,这三个维度是相互独立的,没有必然联系 。性别认同和性别表达都分别有“女性”、“男性”、“其 ta ”三个箭头,每个箭头都表示从“完全不属于”到“完全属于”的连续性范围,三个箭头不是互斥的,而是共存的 。每个人,包括顺性别者和跨儿,都可以尝试找到自己在每个 箭头上的位置。

跨儿是同性恋吗?

“指南 2. 心理工作者应当理解,性别认同和性倾向是不同的但相互关联的结构。”

——美国心理学会《跨儿心理工作指南》

性倾向 ( Sexual orientation )是指,基于一个人在性和情感上被什么性别的人所吸引,以及这种吸引可能导致的行为和 / 或社会关系,所组成的一种自我认同或身份。性倾向是多元的,顺性别者和跨儿都可能是异性恋 ,也可能是非异性恋 ,例如:

l 同性恋 ( Gay, Lesbian ):被与自己相同性别的男性或女性所吸引

l 双性恋 ( Bisexual ):既被男性所吸引,也被女性所吸引

l 泛性恋 ( Pansexual ):被任何性别的人所吸引

l 无性恋 ( Asexual ):不被任何性别的人所吸引

性倾向与性别认同和性别表达不同 。性倾向描述了“我喜欢什么性别的人?”,而性别认同和性别表达描述了“我是什么性别?我想要展现出什么性别?”。性倾向与性别认同和性别表达又相互关联 。一方面,在描述一个人的性倾向时,应当以个人的性别认同而非出生分配性别来作为 ta 的性别,例如,一个被男性所吸引的跨性别女性,可能会认同自己是异性恋而不是同性恋,一个被男性所吸引的跨性别男性,可能会认同自己是男同性恋而不是异性恋。另一方面,一个跨儿可能会由于被与自己出生分配性别相同的人所吸引,认同自己是同性恋后,才意识到自己有跨性别的性别认同和 / 或性别表达,从而认同自己是跨儿。

多元性别独角兽图中,广义的性倾向被分成了狭义的性倾向 和情感倾向 这两个维度。它们与性别认同、性别表达和出生分配性别这三个维度同样是相互独立的,没有必然联系 。每个人,包括顺性别者和跨儿,都可以尝试找到自己在性倾向和情感倾向这两个维度中每个 箭头上的位置。(见多元性别独角兽图)

性与性别少数群体中的跨儿

“健康促进是透过公共政策和法律改革来达成的,藉由促进对性别和性多样化的包容与平等,进而消除偏见、歧视和污名化的烙印。”

——世界跨性别健康专业协会《变性者、跨性别者、和非性别常规者的健康照护准则(第七版)》

LGBT ,又称同志群体、彩虹族群,是性与性别少数群体的统称。跨儿,是 LGBT 群体中的一员:

l L :女同性恋( Lesbian )

l G :男同性恋( Gay )

l B :双性恋( Bisexual )

l T :跨性别 ( Transgender )

随着群体的发展, LGBT 已经扩展为 LGBTQIA …… 等英文首字母的组合,以囊括酷儿( Queer )、性与性别存疑者( Questioning )、间性人( Intersex people )、无性恋( Asexual )、无性别( Agender )等群体。联合国开发计划署使用 SOGIESC ( Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics )这一英文缩写来统称性与性别少数群体。

彩虹旗 /LGBT 骄傲旗 / 同志骄傲旗

第 4 篇 | 跨性别是精神疾病与心理障碍吗? 精神病学和心理学如何看待跨性别?

“只有当一种心理状态造成严重的痛苦或残疾时,才算是精神障碍。许多跨性别者并不把自己的性别视为痛苦或残疾,这意味着,认同自己为跨性别者并不是精神障碍。”

——美国心理学会《关于跨性别者,性别认同及性别表达》

“……目前有清晰的证据表明性别不一致不是一种心理障碍,将其按照疾病进行分类可能会给跨性别者带来巨大的污名……“

——世界卫生组织《国际疾病分类第 11 版( ICD-11 )》修订说明

在过去,精神病学和心理学曾经将跨性别视为一种精神疾病与心理障碍。目前国内使用的疾病分类和诊断标准,主要是 2001 年发布的《中国精神疾病障碍与诊断标准第 3 版( CCMD-3 )》和 2002 年在国内开始使用的世界卫生组织《国际疾病分类第 10 版( ICD-10 )》。这两个标准使用“性身份障碍 / 性别认同障碍 ( Gender identity disorders )、易性症 / 易性病 ( Transsexualism )、双重角色异装症 ( Dual-role transvestism )、性偏好障碍 ( Disorders of sexual preference )、异装症 / 恋物性异装症 ( Fetishistic transvestism )”等疾病来描述跨性别的认同和表达。

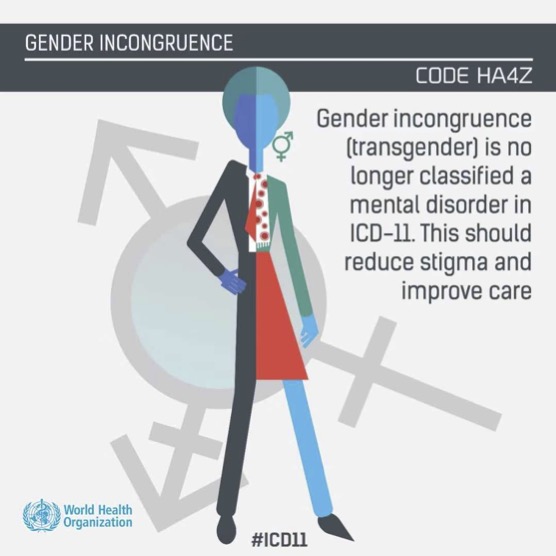

随着科学和社会的进步,对跨性别的认识不断增加,新的疾病分类和诊断标准逐步对跨性别进行去病理化。 2013 年发布的美国精神医学学会《精神疾病诊断与统计手册第 5 版( DSM-5 )》中,将跨性别的认同和表达描述为“性别不安 ( Gender dysphoria )“、”异装障碍 ( Transvestic disorder )”。 2018 年世界卫生组织发布了《国际疾病分类第 11 版( ICD-11 )》,将跨性别的认同和表达从精神疾病与心理障碍中全部删除,同时在“性健康相关状况”章节中增加了“性别不一致 ( Gender incongruence )”的编码,从而让跨儿能够以此获得医疗保健服务。

世界卫生组织对 ICD-11 中跨性别相关内容的声明

什么是性别不一致?

ICD-11 将性别不一致 描述为:

l 性别不一致的特点是:一个人体验的性别和被分配的性别之间存在显著且持续的不一致。

l 仅性别行为和偏好的多样性,不足以作为这一诊断的基础。

ICD-11 将性别不一致分为以下编码:

HA60 :青春期和成年期的性别不一致

l 青春期和成年期的性别不一致的特点是:一个人体验的性别和被分配的性别之间存在显著且持续的不一致,个体往往产生进行“过渡”的愿望,通过激素治疗、手术或其它医疗保健服务,使个体的身体尽可能多地按照其愿望与其所体验的性别一致,从而可以使其按照体验的性别进行生活及被社会接纳。

l 在青春期开始之前不能做这一诊断。

l 仅性别行为和偏好的多样性,不足以作为这一诊断的基础。

HA61 :儿童期的性别不一致

l 儿童期的性别不一致的特点是:一个青春期前的儿童体验 / 表达的性别和被分配的性别之间存在显著的不一致。

l 这种不一致包括对成为和分配性别不同的性别有强烈的欲望;对于自身的性器官或将要出现的第二性征有强烈的不满,和 / 或对拥有和自身性别体验相符的第一性征和 / 或将要出现的第二性征有强烈的欲望;和自身性别体验相符而不是和分配性别相符的虚构或幻想游戏、玩具、比赛、活动和玩伴。

l 这种不一致必须持续大概两年。

l 仅性别行为和偏好的多样性,不足以作为这一诊断的基础。

HA6Z :未指明的性别不一致

如何识别跨儿?

由于跨性别是一种自我认同,识别一个人是不是跨儿,目前应以其主观叙述 为准。在没有主观叙述的情况下,目前还没有客观指标能够判定一个人是不是跨儿。 心理工作者应当了解及尊重跨儿的自我认同、性别状况及医疗保健需求,在具备相关资质和知识技能的条件下,为跨儿提供其所需的心理鉴定。

有的心理工作者要求其服务对象进行心理测试,根据明尼苏达多项人格问卷( MMPI )中“男性化 - 女性化( Mf / masculinity-femininity ) ”维度的得分或贝姆性别角色问卷( BSRI )测量的结果,来评估其服务对象是不是跨儿。由于这两个问卷是根据性别的社会刻板印象编制的,而不管是顺性别者还是跨儿,其对自己性别的认同与表达可能与刻板印象不符,因此,通过这些测试来识别跨儿是不科学的 。

有的心理工作者要求其服务对象进行性特征、大脑、激素、基因等生理检查,来评估其服务对象是不是跨儿。虽然有研究表明,有生理性的因素影响了跨性别的产生或反映了跨性别的存在,但目前还没有发现决定性的因素 ,因此也无法根据生理检查结果来识别跨儿。

由于一些心理或生理状况(例如:精神分裂症、分离性人格障碍、间性)容易和跨性别相混淆,因此可以通过心理测试和生理检查来排除这些可能性 。

有的心理工作者研究采用内隐联系测试( IAT )的方法,了解儿童的内隐性别自我认同。该方法仍处于研究阶段,未来可能可以帮助心理工作者及其服务对象了解,其服务对象内隐的跨性别认同的强度 。

对于存在性别困惑的服务对象,我们建议心理工作者可以使用多元性别独角兽图,让服务对象根据自己的情况,对图中每个维度每个性别按 0-10 分进行评分。评分结果可能可以帮助心理工作者及其服务对象了解,其服务对象外显的跨性别认同和表达状况 。

第 5 篇 | 跨性别心理如何产生? 性别心理的产生

人类社会中存在不同的性别,性别的区分基于生理、心理与社会上的性别差异。正是由于有这些性别差异的存在,跨儿才会发现自己的心理与出生分配性别的典型心理不符,具有跨性别的心理。要了解跨性别心理的产生,可以先了解顺性别心理及其差异的产生。

大多数心理学研究显示,顺性别男性和顺性别女性的心理没有大的差异。有的心理学研究发现,顺性别男性和顺性别女性的心理存在一些差异 。比如,在观看一些唤起情感反应的图片后,男性和女性不同大脑区域的激活强度,会影响此后回忆这些图片的成功率。又比如,在不同的文化中,男孩都喜欢和男孩一起玩,女孩则喜欢和女孩一起玩,玩耍时男孩一般比女孩更具有攻击性,男孩会组成具有等级结构的大型群体,女孩则会组成合作性的小型群体。 心理学家认为,这些性别心理的差异,有的受先天性生理因素(如基因、性激素)的影响,有的受后天性社会因素(例如教养风格、同伴群体)的影响,有的受先天性和后天性因素的共同影响。

在这些差异的基础上,心理学研究发现,不同性别的儿童产生了不同的性别认同 。对于顺性别者, 10-14 个月的婴儿就已表现出对同性别儿童某些运动的偏好, 2-3 岁就能够意识、接受并说出自己是男孩或女孩,这种认同会持续存在,虽然此时还无法理解不同性别在生理解剖结构上的差异。对于跨儿,有的人在 2-3 岁就认同自己是与出生分配性别不同的另一种性别,且这种认同也会持续存在 ,当 ta 们在学龄期间理解不同性别在生理解剖结构上的差异后, ta 们不会认为自己的认同错了,反而会认为自己的身体长错了。有的跨儿则会对自己的性别产生困惑,并在年龄更大时才会形成跨性别的认同。

性别角色 ( Gender role )指在特定文化中,与男性或女性相关的外表、个性和行为模式。性别角色更多是由文化塑造的,性别角色对一个人的社会化影响在出生伊始就开始了。通过接受父母教养,以及与同伴群体玩耍,儿童在 2-3 岁开始获得关于性别角色的知识,并在社会化的过程中,逐渐形成性别角色的偏好和认同。对于顺性别者,偏好和认同自己出生分配性别的性别角色。对于跨儿,偏好和认同与自己出生分配性别不同的性别角色,这会影响其形成跨性别的认同。

跨性别成因的理论与研究

与顺性别心理差异一样,心理学对于跨性别的成因,也从 “先天论”(生理因素)和“后天论”(社会因素)两方面提出理论及开展研究。

“先天论”(生理因素)的研究 主要有:

l 遗传因素 :研究发现,跨性别女性比顺性别男性更有可能拥有更长类型的 对于雄性激素或睾酮的 受体基因,这 减少了 雄激素和雄激素信号传导,让跨性别女性形成女性的 性别认同。而 女性特定性 CYP17 T-34C 等位基因分布模式的丧失,则可能与 跨性别男性 相关。 相比基因不同的异卵双胞胎,基因相同的同卵双胞胎更有可能两人同时是跨性别。

l 大脑结构与功能 :大量研究发现,跨性别女性的某些大脑结构与功能更接近顺性别女性而非顺性别男性,跨性别男性的某些大脑结构与功能则更接近顺性别男性而非顺性别女性。

l 产前激素暴露 : 多个研究发现, 产前雄激素暴露水平与跨性别有关。例如, 指长比 (一种普遍接受的产前雄激素的暴露标志)与 跨性别女性 存在相关性。

“后天论”(社会因素)的理论 主要有:

l 精神分析理论 :该理论认为,跨性别是由于性心理发育遇到障碍,产生了固着,从而形成的。

l 社会学习理论 :该理论认为,由于没有按照儿童出生分配性别的社会常规对儿童进行抚养教育,或同性别家长缺位、异性别家长与儿童过度亲密,导致儿童在社会化过程中未能习得顺性别的心理,反而习得了跨性别的心理。

“后天论”(社会因素)的研究 主要有:

l 约翰·曼尼的双胞胎实验 :大卫·利马与布莱恩·利马为一对同卵双胞胎兄弟。在婴儿期时,大卫因事故损坏了外生殖器官。心理学家约翰·曼尼认为,性别认同是由养育子女的方式决定的。约翰·曼尼说服大卫的父母,让大卫接受了性器官改造手术,服用雌激素,并被当作女孩抚养长大。约翰·曼尼发表论文称,大卫成长为一个健康的女孩,心理与行为与其双胞胎兄弟布莱恩截然不同。

大卫·利马( 1965-2004 )

但是,“后天论”(社会因素)存在很多争议 。有证据表明,跨性别不是完全由社会因素决定的。这些证据包括:

l 约翰·曼尼双胞胎实验的失败 :大卫·利马并未如约翰·曼尼所言,成长为一个健康的女孩。他感觉自己不像女孩,并在 13 岁时试图自杀。此后,大卫被告知他被接受性别改造的事实,并决定恢复男性身份生活,接受性别复原手术与激素治疗。约翰·曼尼双胞胎实验的失败,证明了对顺性别者进行跨性别塑造是无效且有害的。

l “扭转治疗”的失败 :对跨性别者进行顺性别塑造,同样被证明是无效且有害的。“扭转治疗”就是 这种的一种塑造,具体内容在后面的章节中会讲到。

l 性别认同的心理发展 :有的跨儿在 2-3 岁时就已形成跨性别认同,在此后的社会化过程中并未受到影响,跨性别认同持续终生。

l 社会因素的多样性 :与顺性别者一样,跨儿的成长环境、家庭教养方式和家庭关系是多种多样的。

“对于为什么有些人是跨性别者,还没有统一的解释。跨性别的表达模式很多元化,令任何简单或单一的解释都难以立足。许多专家认为生理因素 ( 如遗传或产前荷尔蒙水平的影响 ) ,及童年、青少年或成年的经历,都可能和跨性别认同有关。”

——美国心理学会《关于跨性别者,性别认同及性别表达》

有必要了解跨性别的成因吗?

心理学的任务,是对人的心理和行为进行描述、解释、预测和控制。心理工作者的任务,是运用心理学这一工具,为人类造福。

对跨性别的心理与行为进行科学研究,可以更准确地对跨性别进行描述,探索跨性别形成的原因,有助于让心理工作者、跨儿和社会大众对跨性别有更多的了解和理解。 心理工作者应当运用这些知识,提升自身为跨儿提供友善服务的能力,提升跨儿的自我认同,提升社会对跨性别的接纳。

了解跨性别的成因与发展规律,有助于预测和控制跨儿的心理。 心理工作者应当运用这些知识,帮助跨儿及其亲友应对跨儿可能遇到的心理健康问题。 由于跨性别本身不是精神疾病与心理障碍,目前也没有证据证明跨性别是由社会因素决定的, 心理工作者不应尝试预防跨性别心理与行为的出现,也不应尝试对已经出现的跨性别心理与行为进行纠正。 过去曾有心理工作者和家长尝试对跨性别进行预防和纠正,已经被证明是无效且有害的,具体内容在后面的章节中会讲到。

第 6 篇 | 跨儿遭遇着哪些心理健康问题? 跨儿有心理健康问题吗?

虽然跨性别不是精神疾病与心理障碍,但跨儿与顺性别者一样,面临着一些心理健康问题,例如焦虑、抑郁、自残自杀、物质滥用、饮食失调、自闭症 等。这些问题并不是跨性别本身必然引起的,有很多跨儿拥有着良好的心理健康状态,但也有很多跨儿由于承受外部和内部的压力,而产生了这些心理健康问题。

与顺性别者相比,跨儿面临的心理健康问题更严重。 2015 年,美国跨性别平等中心在全美范围内进行了一次大规模调查,有 27715 位美国跨儿参与了调查。调查结果将跨儿群体的数据与美国普通人口调查的数据进行了对比,有以下发现:

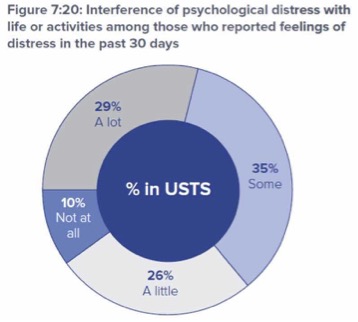

l 心理痛苦更严重 :在参与调查前一个月, 39% 的跨儿经历了严重的心理痛苦,而美国普通人口中该项数据仅 5% 。在参与调查前一个月, 29% 的跨儿认为其经历的心理痛苦对生活和活动造成了很大的影响, 35% 的跨儿认为有一些影响, 26% 的跨儿认为有一点影响,只有 10% 的跨儿认为没有影响。

l 自杀问题更严重 : 40% 的跨儿曾经在一生中尝试过自杀,接近美国普通人口中该项数据( 4.6% )的 9 倍。 7% 的跨儿曾经在过去一年内尝试过自杀,接近美国普通人口中该项数据( 0.6% )的 12 倍。

外国跨儿心理健康状况

由于跨儿挑战了当今社会中传统的性别二元假设( Norton & Herek, 2013) ,该群体常常会经历与其性别认同相联系的负性事件,包括性别认同困扰、基于性别认同的偏见、歧视、侮辱以及社会支持的缺乏( Blumere et al., 2012 )。

研究表明,跨儿比性少数群体中的非跨性别的个体更容易经历歧视、有更普遍的抑郁 状况和更多的自杀 意图( Su et al., 2016 )。在跨儿群体中,存在着非常高比例的抑郁症 ( 44.1 %)、焦虑症 ( 33.2 %)的现象( Bockting et al., 2013 )。此外,跨儿群体尝试过自杀 的比例远远高于普通人人群,达到约 26 %至 45 %( Clements-Nolle, Marx & Katz , 2006 )。

研究记录了跨儿报告其遭受的污名和歧视的广泛经历( Grant et al., 2011 ),以及这些经历在整个生命周期中的心理健康后果( Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton, & Coleman, 2013 ),包括抑郁 ( Fredriksen-Goldsen et al., 2014 )和自杀 ( Clements- Nolle, Marx, & Katz, 2006 )的增加。

青少年出现的性别认同相关问题,给 ta 们带来了一系列独特的挑战。许多性别存疑青少年的临床表现很复杂,也存在共同出现的心理问题,如自杀 意念、自残 行为( Liu & Mustanski, 2012 ; Mustanski, Garofalo, & Emerson, 2010 )、药物和酒精使用 ( Garofaloet al., 2006 )和自闭症 ( AL de Vries, Noens, Cohen- Kettenis, van Berckelaer-Onnes, & Doreleijers, 2010 ; Jones et al., 2012 )。

性别认同可能影响跨儿如何去经历共存的心理健康状况,并且 / 或者共存的心理健康状况可能使跨儿的性别表达或性别认同复杂化。例如饮食失调 可能受到跨儿的性别表达的影响(例如用于管理体形或月经的僵硬的饮食模式,可能与性别认同或性别不安有关; Algars, Alanko, Santtila, & Sandnabba, 2012 ; Murray, Boon & Touyz, 2013 )。此外,自闭症 的存在可能使跨儿的表达和对性别认同的探索复杂化( Jones et al., 2012 )。

各项研究均表明,世界范围内,跨儿的心理健康状况都不容乐观。

中国跨儿心理健康状况

北京同志中心和北京大学社会学系共同发布的《 2017 中国跨性别群体生存现状调查报告》显示 , 2060 名参与调查的跨儿中:

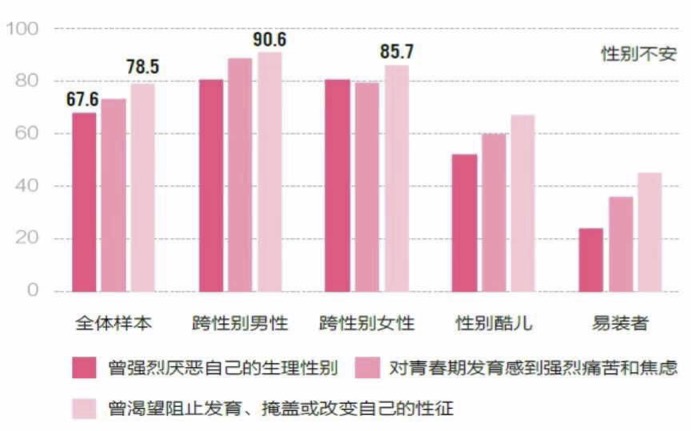

l 强烈的性别不安 :超过三分之二以上的人曾经历不同形式的、强烈的性别不安,如曾强烈厌恶自己的生理性别、对青春期发育感到强烈痛苦和焦虑或曾渴望阻止发育、掩盖或改变自己的性征,其中跨性别男性和跨性别女性经历性别不安的比例更高,在 80% 以上。

l 抑郁情况普遍 :有 61.5% 的调查对象存在抑郁情况,但抑郁程度有所不同。在所有参与调查的跨儿中,近三分之一的人在抑郁高风险, 29.4% 的调查对象有抑郁倾向。

l 焦虑情况普遍 :此次报告的焦虑症量表显示,有 73.2% 的调查对象正在经历不同程度的焦情况。有 21.1% 得人达到了重度焦虑。

l 高自残自杀风险 : 44.5% 的跨儿曾因为自己的性别认同产生过过自残的想法, 21.2% 的人有过自残的行为;有过自杀想法的人近乎达到了总样本的一半,有过自杀行为的人达到 12.7% 。

综上所述,中国跨儿的面临的心理问题主要包括心理压力较大,心理健康水平偏低,易出现抑郁、焦虑等心理问题和自伤、自杀的高风险行为。

心理工作者应当了解跨儿面临的这些心理健康问题,尽己所能帮助跨儿提升心理健康

点击链接查看《 2017 中国跨性别群体生存现状调查报告》: http://www.bjlgbtcenter.org.cn/52/i-2623.html

第 7 篇 | 解决跨儿的心理健康问题需要哪些服务? 跨儿健康服务的选项

解决跨儿的心理健康问题,需要相应的健康服务。以下内容,摘抄整理自世界跨性别健康专业协会《变性者、跨性别者、和非性别常规者的健康照护准则(第七版)》 及其它相关资料,并根据目前最新的情况加以修订。

作为特殊群体,跨儿需要很多医疗和其它服务,来减少性别不安和由于社会压力带来的心理健康问题。这些服务主要包括心理服务 、激素治疗 、性别肯定手术 和包括嗓音、沟通训练在内的其它服务。

值得注意的是,跨儿需要的心理服务、激素治疗和性别肯定手术,并不是一个需要全部接受并且按规定的顺序进行的打包服务,而是非常个性化的 ,由跨儿本人依照自身情况去选择接受哪些服务和按照什么样的顺序进行。尽管有许多人同时需要激素治疗和性别肯定手术,以减缓 ta 们因性别不安引起的心理健康问题,但是也有很多人只需要这些治疗选项的其中之一,甚至有些人什么都不需要。 换句话说,性别不安的治疗已经变得更加个别化。

尽管性别不安的治疗已经变得更加个别化,但由于大多数性别肯定手术的效果是不可逆的,部分激素治疗的效果也是不可逆的,跨儿在接受这些健康服务前应参考专业人士的意见,做好充分的考虑和准备 。

心理服务

1. 评估与诊断

由于对心理情况的证明是跨儿获得激素治疗、进行手术或修改证件的条件之一,很多跨儿需要得到心理医生的评估与诊断说明。在我国,根据《精神卫生法》与《性别重置技术管理规范》规定,跨儿所需的精神卫生诊断证明只能由精神心理科医师开具,心理咨询师和其它心理工作者无权开具。

2. 心理咨询

( 1 )探索性别认同、性别表达、性别角色

心理工作者需要用自己在多元性别以及心理咨询方面的知识和技术,来协助在性别认同方面存在困惑的来访者,探索 ta 们的性别认同、性别表达和性别角色。

( 2 )提供关于性别认同和表达的选项,以及可能的介入治疗的信息

心理工作者有一个很重要的任务,是在教育跨儿有关性别认同和表达的多样性,以及减缓性别不安的各种选项及各个选项的效果及风险(如进行激素治疗、性别肯定手术)。心理工作者可以促进跨儿探索这些不同的选项,找寻一个令自己感觉到自在的性别角色和性别表达。

( 3 )处理性别不安和污名化在心理健康上造成的负面影响

跨儿可能受困于某种心理健康问题,这些问题可能与其性别不安或性别少数压力有关。心理工作者需要关注的问题包括焦虑、抑郁、自伤、自杀、被虐待和忽视的经历、强迫症、物质滥用、性问题、人格障碍、饮食障碍、精神障碍、以及自闭症。对于以上及其它的心理健康问题,心理工作者应该进行评估筛检。 因为这些问题可能是造成跨儿困扰的重大来源,如果不及时治疗,会让性别认同的探索和性别不安的解决历程变得更加复杂。处理这些问题,可以大力地促成性别不安的解决、性别角色的可能改变、在充分知情下做出介入治疗的决定以及生活质量的改善。

( 4 )加强社会和同侪支持

对于某些跨儿而言,同侪支持和团体的体验,比任何个别的心理治疗更加有帮助。对于探索性别问题的人们,如果可能的话,应该鼓励参与社群的活动。如果可以应该要提供同侪支持的资源和讯息。

( 5 )鼓励、指导跨儿进行真实生活体验

真实生活体验是指以与个人性别认同一致之性别角色生活的体验,能够提供跨儿在进行不可逆的手术之前,有足够的机会去体验和调整 ta 们想要的性别角色。在社会层面上改变个人的性别角色,往往比生理层面更具有挑战性。改变性别角色的也意味着逐渐向自己的亲友和整个社会出柜,这会给个人的生活带来巨大的变化,产生巨大的影响。跨儿可以通过进行真实生活体验,意识到改变性别角色后在家庭、人际关系、教育、职业、经济和法律等方面可能会面临的挑战,为进一步做出决定做准备。为了确保性别角色得以调适成功,得到合格的心理工作者与同侪的支持,是非常宝贵的。

3. 转介

由于除精神心理科医师以外的心理工作者无法开具跨儿进行激素治疗和手术所需要的证明,这些心理工作者可以将跨儿介绍给自己了解的能够开具证明的、对跨儿友善的精神心理科医师。当一名心理工作者觉得自己的相关知识经验无法胜任跨儿个案时,可以选择将个案转介给更有经验的同行。

激素治疗

针对跨性别女性 的激素治疗:

l 内容 :抗雄激素 + 雌性激素。

l 效果 :乳房发育、性欲和勃起功能下降、睾丸尺寸缩小,以及与肌肉质量相比较,身体脂肪的百分比较为增加。

l 风险 :雌性激素存在增加抑郁的风险,以及带来患胆结石以及静脉血栓相关疾患方面的风险。

针对跨性别男性 的激素治疗:

l 内容 :雄性激素。

l 效果 :声音变低沉,阴蒂增大、脸部和身体毛发增生、停经、乳房组织萎缩、性欲增加,以及与肌肉质量相比较,身体脂肪的百分比较为减少。

l 风险 :雄性激素存在增加躁狂的风险,以及带来痤疮、红血球增多症等风险。

性别肯定手术

针对跨性别女性 ,性别肯定手术可能包括:

l 生殖器手术 :阴茎切除手术、睪丸切除手术、阴道成形手术、阴蒂整型手术、外阴部成形手术。

l 乳房 / 胸部手术 :隆乳手术(植入手术 / 脂肪填充手术)。

l 其它手术 :脸部女性化手术、抽脂手术、脂肪填充手术、嗓音手术、甲状软骨缩小手术、臀部增大手术(植入手术 / 脂肪填充手术)、头发重建以及各种美容手术。

针对跨性别男性 ,性别肯定手术可能包括:

l 生殖器手术 :子宫切除手术 / 双侧卵巢切除手术、重建尿道的固定部分,结合阴核释出手术或阴茎成形手术(采用带蒂或带血管的皮瓣)、阴道切除手术、阴囊成形手术、以及植入勃起和 / 或睾丸的假体。

l 乳房 / 胸部手术 :皮下乳房切除手术、塑造男性胸部。

l 其它手术 :嗓音手术(罕见)、抽脂手术、脂肪填充手术、胸部植入手术,以及各种美容手术。

点击链接查阅《变性者、跨性别者、和非性别常规者的健康照护准则(第七版)》

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Chinese.pdf

第 8 篇 | 跨儿心理健康的压力来源于哪里? 性与性别少数压力

性与性别少数群体面对的压力,对性与性别少数群体的心理健康有着直接和重要的影响。

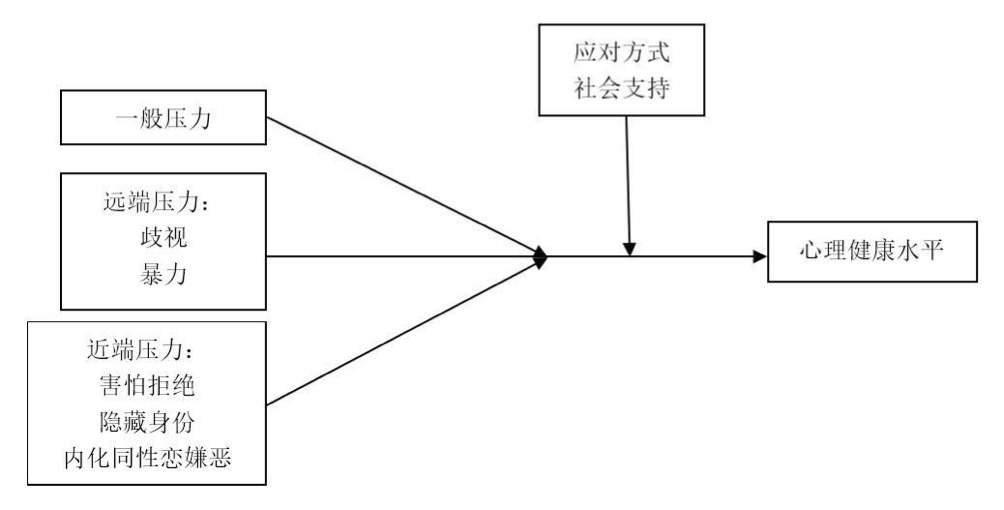

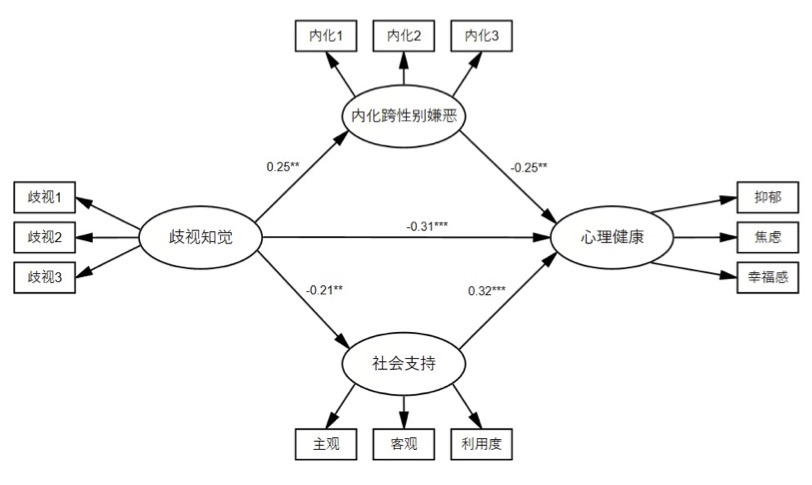

心理学家 Meyer (2003) 通过元分析的方法,对大量以同性恋者、双性恋者为研究对象的研究结果进行了系统的整理与述评,在理论上提出了影响性少数群体心理健康的“性少数压力模型 ”。该模型认为,压力与心理健康有着直接关系,压力越大,心理健康水平越差。性少数群体除了面对所有异性恋群体也会面对的生活压力、工作压力等一般压力 之外,还面对着与其性倾向相关的特殊压力 。这些特殊压力又可以分为远端压力(也称外部压力) 和近端压力(也称内部压力) 。远端压力包括歧视 和暴力 ,近端压力包括害怕拒绝 、隐藏身份 和内化同性恋嫌恶 。模型还指出,应对方式与社会支持这两个因素,在压力与心理健康水平的关系中起调节作用。

(注:同性恋嫌恶的意思相当于人们常常提到的“恐同”( Homophobia ),是指人们对于同性恋者的一种负性态度。“内化恐同”( Internalized homophobia )是指同性恋者将此观念内化成自我的一部分,对自己的性倾向产生一系列的负性态度。但此命名暗示这种消极态度属于一种病态现象( Phobia 一词意为恐惧症,如社交恐惧症 Social phobia ),随着该词概念的演化,学界主流不再提及这种负性态度的病态性,不再认为这种负性态度代表恐惧,而更适合命名为同性恋嫌恶(李放, 2018 )。后文的“跨性别嫌恶”的概念也是如此。)

性少数压力模型图

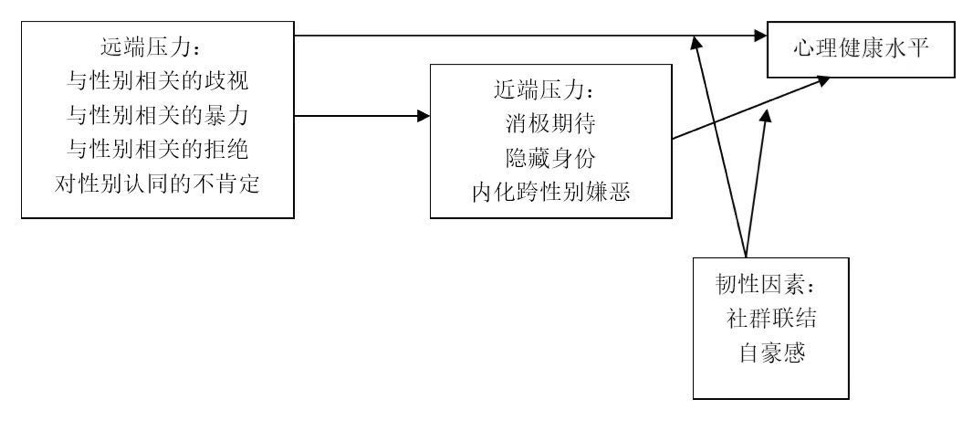

虽然性少数压力模型是建立在以 LGB 群体为研究对象的研究之上的,但很多研究者证明了跨儿群体同样面临着这样的压力 。心理学家 Testa 等人 (2014) 通过对跨儿群体的调查研究,将性少数压力模型扩展到跨儿群体,在性少数压力模型的基础上增添了跨儿群体与其性别认同和性别表达相关的独特压力,在远端压力中增加了与性别相关的拒绝 以及对性别认同的不肯定 (即否认跨儿的性别认同,例如将一名跨性别男性称为小姐),将内化同性恋嫌恶替代为内化跨性别嫌恶 (即内化社会对跨性别者的消极态度),并指出社群联结感和自豪感作为跨儿群体心理健康的韧性因素,形成了性别少数压力模型。

性别少数压力模型图

跨儿遭遇的近端(内在)压力

跨儿遭遇的近端(内在)压力包括:消极预期、隐藏身份和内化跨性别嫌恶。

消极预期 :受到排斥和拒绝,会使跨儿担心再次遭遇歧视,对未来发生的事件抱有消极态度,引起担忧、绝望等情绪。

隐藏身份 :外界的压力使跨儿希望通过隐藏跨性别身份的方式来避免伤害,但隐藏跨性别认同相对比较困难,会使跨儿时刻处在压抑、紧张的状态。此外,隐藏自己的跨性别身份也意味着一定程度上把自己和社群的联系切断,而社群联结却是跨儿获得社会支持的重要来源。

内化跨性别嫌恶 :内化跨性别嫌恶是指个体不断接触到 ta 人对跨性别的厌恶、反感、敌意等消极态度 , 并在成长中将此观念内化成自我的一部分,对自己的性别认同产生一系列的消极态度,认为自己的跨性别身份是病态的、令人羞愧的。而这种态度会严重影响到个体的心理健康。

与内化跨性别嫌恶斗争的跨儿

根据性别少数压力模型,远端(外部)压力和近端(内在)压力都会直接影响跨儿的心理健康。但远端压力除了直接影响外,还会通过加重近端压力的方式,间接影响跨儿的心理健康。换句话说,跨儿的近端压力并不完全是自己产生的,更多是因远端压力而产生的。远端压力才是影响跨儿心理健康的最根本因素。

第 9 篇 | 社会压力如何影响跨儿心理健康? 跨儿遭遇的远端(外部)压力

“指南 5. 心理工作者应当认识到,污名、偏见、歧视和暴力如何影响跨儿的健康和幸福。”

“指南 6. 心理工作者应当努力认识,制度性障碍对跨儿生活的影响,并协助发展出跨儿肯定性环境。”

“指南 7. 心理工作者应当理解,有必要性促进社会变革,减少污名对跨儿健康和幸福的负面影响。”

-- 美国心理学会《跨儿心理工作指南》

北京同志中心和北京大学社会学系发布的《 2017 中国跨性别群体生存现状调查报告》(以下简称调查)发现,国内跨儿遭遇了来自健康服务、原生家庭与亲密关系、校园环境、工作环境和公共空间 中的很多压力。

1. 健康服务中的压力

( 1 )心理咨询

缺乏心理咨询 : 76% 的跨儿在遇到心理问题时,没有进行过心理咨询。有的跨儿认为心理咨询不能帮助解决实际的现实问题,比起咨询师更愿意找有跨性别经验的人,担心咨询师不能真正理解自己的感受,经济条件有限付不起咨询费。

心理咨询遇到障碍 :在进行过心理咨询的跨儿中,有人遭遇过咨询师不了解跨性别群体现实困境的情况,有的咨询师说自己能够治好跨性别,有的咨询师声称“跨性别是一种疾病”,还有的咨询师不知道跨性别这一概念、不了解跨性别成因、混淆性别认同与性取向、或者将跨性别当做抑郁症进行治疗。

( 2 )激素治疗

高需求率与低满意率 : 62% 的跨儿有激素治疗的需求,但只有很少数的跨儿对国内激素治疗状况感到满意。由于得到精神心理科医师的诊断证明是跨儿进行激素治疗的前提,而目前获得证明的难度较大,即使获得证明也很难找到了解跨性别激素治疗的医生,导致许多跨儿不能通过正规渠道安全、有效地获得激素治疗。

无法获得激素治疗导致高风险行为 :调查显示,在无法获得安全、有效的激素治疗的情况下,很多有激素治疗需求的跨儿会因此感到抑郁、焦虑,甚至出现自杀、自残的念头或出现过自杀、自残的行为。有的跨儿会采取非正规途径获得药物,会使用国外不认识名字的药和别人给的不了解的药,会加大用药剂量,甚至有人会使用动物药物或尝试自行切除生殖器官。

( 3 )性别肯定手术

高需求率与低满足率 : 51% 的跨儿有手术的需求。但由于手术阻碍巨大、手术信息获取困难、手术资源稀缺、开具手术所需相关证明的过程困难等原因,只有少数跨儿进行过手术。

被迫无法手术影响心理健康 :由于经济条件不允许、父母不同意、年龄未满 20 周岁等原因,导致跨儿被迫无法手术。有无被迫无法手术的经历,和心理健康状况(抑郁)相关。

2. 原生家庭与亲密关系中的压力

低接受度与低支持率 :由于跨儿挑战了性别二元规范,大部分跨儿的性别认同和性别表达会引起父母强烈的反对, 89% 的家庭不能完全接受跨儿孩子, 60% 的跨儿得不到原生家庭的支持。而当跨儿表现出有使用激素、进行手术的需求时,父母在经济、情感上的支持率都会变得更低。

暴力普遍 :几乎所有可能或确定被父母或监护人知道身份的跨儿,都受到原生家庭一次以上的暴力。在有伴侣、配偶或子女的跨儿中,只有极少数人表示从来没有遭受过任何形式的来自伴侣、配偶或子女的暴力行为。暴力的形式包括限制人身自由、经济控制、殴打、侮辱与谩骂、强迫与别人发生性关系、强行送去扭转治疗等等。由于可求助的对象和求助渠道非常少,许多跨儿在遭受这些暴力后没有进行任何求助。

3 校园环境中的压力

校园欺凌与暴力 :跨儿会由于不同的性别认同和性别表达遭受不同形式、不同程度的校园欺凌、暴力。 71% 的跨儿曾遭受校园暴力。除了经常性发生的孤立、排斥、嘲弄、侮辱,一部分跨儿还会遭遇威胁、恐吓、推搡、踢打等更为严重的校园暴力。校园暴力对跨儿的生活影响巨大,直接导致跨儿辍学率高,并间接影响到跨儿整体的受教育水平和经济收入。

校园暴力影响心理健康 :有过校园暴力经历的跨儿,其抑郁发生率更高。

性别气质阴柔而被同学霸凌致死的台湾中学生叶永鋕

4 工作环境中的压力

就业困难 :社会文化中普遍存在的歧视和污名、修改身份和学历证件条件的障碍所导致的人证不符等问题,导致跨儿在就业时遇到巨大困难。跨儿的失业率高,经济收入低。

工作环境不友好 :工作中的跨儿, 25% 认为工作环境对跨儿身份的不友好, 40% 不会选择自由表达自己的性别身份。

工作环境影响心理健康: 工作环境友好程度与跨儿心理状况正相关。有过抑郁症经历的跨儿中,认为自己所处的工作环境不友好的比例高于平均水平,而认为自己工作环境友好的比例远低于平均水平。

5 公共空间中的压力

认同身份与证件身份普遍不符 :由于获得手术的障碍很大、修改证件的条件严苛,仅有 1% 的跨儿成功将身份证件上标注的性别与姓名更改为本人所认同的内容。

公共空间不适感 :大部分跨儿在街道、商店、餐馆、健身房、地铁公交等公共空间会感受到压力,这种压力可能来源于 ta 人的注视,和对 ta 人负面反应的担忧。其中,公共浴室是最让跨性别男性和跨性别女性感到恐惧的公共空间。 72% 的跨儿在卫生间有不适感。

公共空间歧视 :调查显示,许多跨儿曾经在公共空间遭遇过不同程度的歧视或暴力。其实,歧视不仅包括一些诸如骚扰、嘲弄、议论等比较明显的不礼貌、不尊重行为,还有一些比较细微的表现。例如,对跨儿的出现表现得惊异、害怕、因为好奇而注视、甚至尾随跨儿、将跨儿视作有精神问题的人、将跨儿视作需要同情和怜悯的人等等。

联合国开发计划署北京办公室设立的性别友善厕所

跨儿的法律保障现状

2018 年,联合国开发计划署和中华女子学院共同发布了《跨性别者性别认同的法律承认——中国相关法律和政策的评估报告》。报告主要有以下发现:

法律性别身份 :跨儿可以进行性别和姓名的变更,但必须以完成性别重置手术为前提。学校、大学和其他教育机构无权更改跨儿文凭上标注的性别。由于相关政策设计不合理性,跨儿在转换法律性别身份上面临重重困难。

医疗服务 :医疗机构将性别重置手术申请人认定为“易性病患者”,要求患者必须提供充足材料并满足十分苛刻的条件才能接受性别重置手术。

“(三)实施主体手术前,手术对象应当提供如下材料并纳入病历:

1. 当地公安部门出具的手术对象无在案犯罪记录证明。

2. 有精神科或心理科医师开具的易性病诊断证明。

3. 手术对象本人要求手术的书面报告并进行公证。

4. 手术对象提供已告知直系亲属拟行性别重置手术的相关证明。

(四)手术前手术对象应当满足以下条件:

1. 对性别重置的要求至少持续 5 年以上,且无反复过程。

2. 术前接受心理、精神治疗 1 年以上且无效。

3. 未在婚姻状态。

4. 年龄大于 20 岁,具备完全民事行为能力。

5. 无手术禁忌证。“

——《性别重置技术管理规范( 2017 版)》

就业 :虽然多部法律有禁止就业性别歧视的规定,但这些法律呈现出碎片化特征,没有明确保护跨儿的平等就业权。

教育 :缺乏禁止校园歧视和暴力的条款,以及将多元性别知识纳入教材的规定。

禁止暴力伤害 :法律没有针对跨儿而做出的特别规定。家庭暴力的受害人可以适用《中华人民共和国反家庭暴力法》,但尚无相关法律在跨儿群体中实施的案例出现。

性侵害 :强制猥亵罪的受害人不再限于女性,但强奸罪与性骚扰的保护对象仍然限于女性。

辅助生殖 :《人类辅助生殖技术管理办法》将人类辅助生殖技术作为治疗不孕不育的医疗手段,其应用以合法生育为前提。跨儿只有在更改性别后与异性结婚,本人或配偶才有接受人类辅助生殖技术的法学意义上的资格。

强制矫治 :法律与政策未禁止对跨儿性别认同及表达的强制矫治行为。

公共服务 :法律与政策未规定公共服务应当满足跨儿的需求,从而导致跨儿在公共场所如厕、在救助站住宿等均陷入困境。

点击链接查阅《跨性别者性别认同的法律承认—中国相关法律和政策评估报告》:

https://www.cn.undp.org/content/china/zh/home/library/democratic_governance/legal-gender-recognition-in-china--a-legal-and-policy-review-.html

第 10 篇 | 跨性别可以扭转治疗吗? 什么是扭转治疗

“扭转治疗”是一种企图改变性倾向、性别认同或性别表达的行为,其基础是将个体的性倾向、性别认同或性别表达视为病理性的。

20 世纪 80 年代前,美国和西欧常会用到的扭转治疗方法包括:冰锥脑白质切除术、伴有激素治疗的化学阉割、厌恶疗法(例如:对生殖器官进行电击、在同性性刺激物出现的同时喂食催吐剂)、自慰再制约法等。在较近期,美国会使用的临床技术则仅限于咨询、想象、社交技能训练、以及像“祈祷、团体支援和压力”般的灵性介入措施。

为什么现在学界和业界开始反对扭转治疗

美国心理学会 (APA) 发表的文献指出,长期记录证明该“疗法”是无效的。此外,研究表明该“疗法”会加重自我厌恶和焦虑情绪,因为它引导人们压抑甚至厌恶自己的性取向或性别认同。 APA 的文献综述发现,扭转治疗与抑郁、焦虑和自杀风险有关。

世界卫生组织及世界精神医学会指出,现代医学早已认为非顺性别异性恋之性倾向、性行为、性别认同、以及伴侣关系,”既非精神疾病,亦非人格发展缺陷,而是人类发展多样性之正常展现“。

美国精神分析协会肯定个体性取向、性别认同和性别表达的权利,认为精神分析技术不包含有目的地以“转换”“修复”为名改变个体的性取向、性别认同或者性别表达,此种“技术”违反精神分析治疗的基本原则,并通过增强伤害性的内化态度而导致实质性的心理痛苦( APSAA , 2012 )。

美国儿童和青少年精神医学会申明称,没有发现任何证据支持面向性取向、性别认同或性别表达的“治疗干预”有效性,并有证据证明“扭转治疗”是有害的( AACAP , 1993 )。

目前美国有十一个州和特区禁止“扭转治疗”。在欧洲,位于地中海中心的马耳他是第一个在全国范围禁止“扭转疗法”的国家。

如何对待寻求扭转治疗的来访者

虽然扭转治疗是不可行的,但由于这一观念的大众普及性不高,在实务工作里可能会遇到前来求助寻求扭转治疗的来个案。

【案例】来访者 21 岁,大学生,出生分配性别为女性,因性别认同苦恼前来求助。自述从小时候开始觉得自己应当是一名男生,无法融入女生群体。尝试向妈妈表达苦恼,但妈妈骂自己是“变态”,同学也用异样的目光孤立自己。希望透过心理咨询,认同自己是一名女性。(备注:本案例为虚构案例)

如果你是一名心理咨询师,你会怎么办?

了解寻求扭转治疗的动因,例如宗教取向、身份发展程度、内化的消极信息。案例中的来访者可能本身并不想寻求扭转治疗,而是由于无法承受被孤立、被重要 ta 人歧视、内化跨性别嫌恶等压力带来的痛苦而寻求治疗,所以咨询重点应放在心理压力上。

以真正助人的态度对待来访者。重新理解尊重来访者意愿、了解来访者以前的经历并关注可能的创伤、清楚告知扭转治疗的风险并讨论替代方法、帮助来访者成长、帮助来访者身份的整合。

第 11 篇 | 面向跨儿的咨询需要什么样的胜任力? 什么是多元文化胜任力

北京同志中心和北京大学社会学系发布的《 2017 中国跨性别群体生存现状调查报告》发现, 76% 的跨儿在遇到心理问题时,没有进行过心理咨询。有的跨儿认为心理咨询不能帮助解决实际的现实问题,比起咨询师更愿意找有跨性别经验的人,担心咨询师不能真正理解自己的感受。

台湾一项面向同志群体的调查中(样本数 414 ),只有 35.0 %的同志曾经寻求心理咨询的资源协助,其他有需要却没有寻求协助的主要因素为“不认为心理师真的能帮助我的问题”、“心理师不见得理解同志”以及“不知道到哪里找对同志友善的心理师”(陈彤昀, 2014 )。 虽是面向同志群体的调查,但在实务工作中也同样适用于跨儿群体的求助动机。

Sue 、 Arredondo 与 McDavis ( 1992 )提出了多元文化咨询能力( multicultural counseling competencies ),包括咨询心理师对自身文化价值观与偏见的觉察、咨询心理师对个案世界观的觉察以及文化适宜性的处遇策略。

与跨儿群体工作时,多元文化胜任力已成为心理工作者不可缺少的一项重要技能。

对于咨询师自身的 多元文化胜任力

“指南 4. 心理工作者应当意识到,自身对性别认同和性别表达的态度和知识,可能会影响自己为跨儿及其家人提供服务的质量。”

“指南 1. 心理工作者应当理解,性别是一种非二元结构,它允许一系列性别认同的存在,并且一个人的性别认同可能与其出生分配性别不一致。”

“指南 2. 心理工作者应当理解,性别认同和性倾向是不同的但相互关联的结构。”

-- 美国心理学会《跨儿心理工作指南》

研究表明,心理工作者对跨儿和性别认同和 / 或性别表达的假设、偏见和态度,会影响心理工作者提供服务的质量,以及 ta 们建立有效服务关系的能力( Bess & Stabb , 2009 ; Rachlin , 2002 )。例如,自身对性别二元的价值观,可能会陷入个案必须以男性或女性身份生活而忽略性别多样性的焦虑中。

在实务工作领域,心理工作者应当觉察自身关于性别和性、性别刻板印象和跨儿身份的个人信念,以及辨识 ta 们自己的知识、理解和接纳方面的差距( American Counseling Association [ACA], 2010 )。这些检查可能包括,探索自己的性别认同,以及自己与特权、权力或边缘化相关的性别经历。

对于大多数人来说,性别认同的发展早于性倾向。性别认同通常建立在幼儿期,但个体不一定会意识到,可能会在童年、青春期或成年期意识到。性倾向的吸引意识通常出现在青春期早期。在实务工作中可能需要区分性倾向与性别认同。有的跨儿不熟悉性别认同范围,可能会认为 ta 们必须是男同性恋、女同性恋、双性恋、或酷儿。

对于个案的 多元文化胜任力

“指南 3. 心理工作者应当试图理解,跨儿的性别认同如何与其它文化身份相互交织。”

-- 美国心理学会《跨儿心理工作指南》

心理咨询师应当理解身份特权与刻板印象 / 污名之间的关联。一个人的身份包括种族 / 民族、年龄、教育、社会经济地位、移民状况、职业、残疾状况、艾滋病病毒感染状况、性倾向、关系状况以及宗教和 / 或精神归属等。虽然身份的某些方面可能提供特权,但其它方面可能会产生污名并阻碍赋权。

例如,跨性别男性可能获得男性特权,但可能面临对于男性性别刻板印象的压力。跨性别女性,可能会经历女性的好处,但也可能会遇到女性特有的性别歧视和物化。对于有宗教信仰的跨儿,例如基督教,会面临信仰与性别身份的冲突。

在实务工作中,心理工作者可以帮助跨儿理解和整合,在权力系统和系统性的不公平中,可能具有不同特权的身份。也可以通过让跨儿学会管理被污名化的交织身份,来突出并加强跨儿的胜任力和韧性的发展。

第 12 篇 | 面向跨儿的咨询需要什么样的态度? 性别咨询的伦理规范

美国心理学会 (APA) 伦理守则在性别咨询上的声明:心理工作者应当知道并尊重文化、个体与角色差异,包括年龄、性别、性别认同、种族、民族、文化、国籍、宗教信仰、性倾向、残障、语言以及社会经济状况,当与这些团体的成员工作时,必须考虑这些因素。基于这些因素,心理工作者应试图消除与 ta 们工作时所存在的偏见,并不会有意参与或纵容带有上述偏见的活动。

美国咨询协会 (ACA) 伦理守则在性别咨询上的声明:咨询师不应该纵容或涉入基于年龄、文化、残障、民族、种族、宗教信仰、性别、性别认同、性倾向、婚姻状况 / 关系、语言偏好、社会经济地位或任何被法律禁止的歧视。咨询师不应歧视当事人、学生、员工、受督者或研究参与者而对其产生负面的影响。

咨询师的肯定性态度

在目前的实务工作中,咨询师普遍存在对跨儿群体了解不足的情况,这会影响到咨询效果。比如, 2009 年,美国心理学会( APA )性别认同和性别差异特别工作组( TFGIGV )调查发现,近 30 %的参与调查的工作者对跨儿群体存在了解度不够的问题( APA TFGIGV , 2009 )。心理工作者和其 ta 精神卫生专业人员在跨儿肯定性护理方面的培训和经验有限,可能会对跨儿群体造成伤害( Mikalson , Pardo ,& Green , 2012; Xavier 等, 2012 )。

美国心理学会( APA ) 2015 年发表的跨儿心理工作指南指出,多数心理咨询师缺乏与跨儿议题相关的知识与能力,缺乏正确信息与训练不足,不仅会造成心理咨询师对跨儿个案的误解与伤害,也会导致社会持续边缘化跨儿。

事实证明,当跨儿在获得社会支持或跨儿肯定性服务时,更有可能获得积极的生活结果。因此,咨询师在与跨儿工作时,应尊重和支持跨儿真实地表达 ta 们的性别认同和性别表达,以及 ta 们的生活经历,可以改善跨儿的健康、幸福和生活质量( Witten , 2003 )。

对寻求咨询服务的跨儿群体而言,有能力的咨询师应具备以下特

质 (Benson,2013; Elder, 2016; McCullough et al., 2017; McCullough et al., 2017, p. 428) :

1. 具备关于跨儿的知识与术语。比如用跨儿喜欢的称呼,在咨询环境中做性别友善设计,如无性别卫生间等。

2. 未将其性别身份病理化。诊断只是一个标签,与咨询师工作的是标签下真实的人。

3. 塑造一种接纳和欢迎的环境,让跨儿可以自由地谈论性别多样化的经历。

系统合作与跨学科合作

考虑到影响跨儿心理健康的因素部分来源于社会文化或社会制度,我们可能会意识到光靠心理咨询起到的效果有限。因此,我们鼓励咨询师与精神科医师、社群组织保持友好关系和建立工作团队。

引入跨儿社群、建立支持系统是一个具有疗效的做法。建议咨询实务工作者与相关跨儿的机构合作,除了了解跨儿的身心状态以及需要等,也藉此提供 ta 们家人友善咨询的管道,让 ta 们认识其 ta 跨儿的社群。除了进行交流外,这其实也为跨儿建立其 ta 支持的力量。研究表明,跨儿透过参与自己的社群,遇见跟自己相同身分的人,因此减少了孤立的感觉及提升了自我归属感( Korell & Lorah, 2007 )。

微信扫码:

关注我们的公众号“跨儿心理”

联系我们的微信 kuaerxinli-01

捐助我们